信号与系统

在人工智能飞速发展与多学科深度交叉融合的时代,《信号与系统》不仅是一门专业基础课,更承担着专业素质培养和科学思维建设的使命,用以提升学生们的学习力、思想力和行动力。微电子科学与技术学院一直努力将本课程打造成学院特色课程,通过引入丰富多彩的教学内容,让课程在高度专业性的基础上,兼具趣味性、多元性和启发性。经过多年教学建设,该课程受到学院师生广泛好评。

一、课程特色

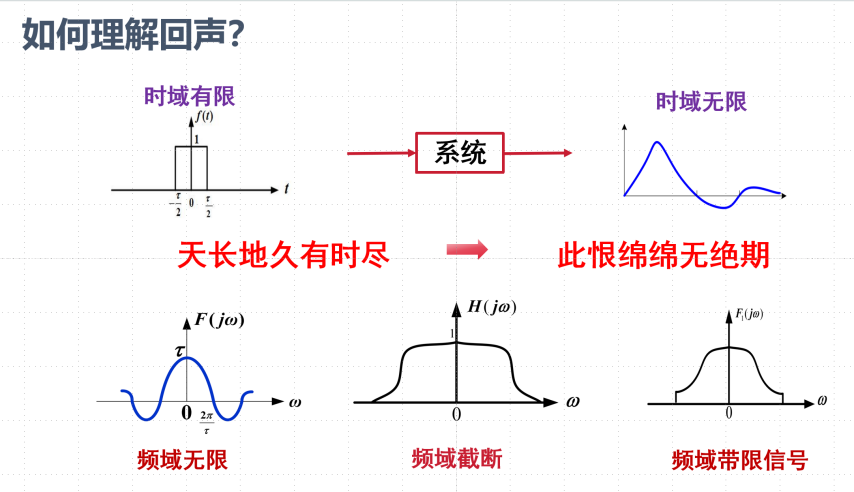

1、思政融合探索思维深度

针对这门课程,赵毓斌老师一直将其定位为新工科专业中的“哲学课”。因此,该课程融合了很多哲学与文化的内容,通过类比来启发学生思考,助力培养正确的人生观、世界观和价值观,引导学生形成良好的习惯和优秀的品质。例如,在课程中从信号分析的角度去理解中华传统美德中勤劳、简朴的内涵;用朴素的对立统一关系去分析变换域的特性;从系统响应的角度去探讨培养一个人良好习惯的重要性。此外,课程中还融入一些诗句,更加形象化地去解释信号与系统中的知识点。例如,用“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”去讲述系统的输入输出关系,用“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”去理解变换域的系统分析方法,再偶尔穿插一些文学作品介绍和故事,不仅让学生们加深了对知识点的印象,而且也让大家知道,这些奇妙的数学公式和丰富多彩的文化是紧密相连的。

2、人工智能融合提升专业素养

随着大模型的涌现和快速发展,我们正在经历向人工智能时代转变的关键期,如何去理解和使用人工智能是教育工作者需要思考的重要问题。为了适应AI时代对新工科课程的需求,《信号与系统》课程探索了课程与AI相融合的改革方法。首先,在教学内容方面,向人工智能方法靠拢。主讲人对于课程中的卷积、滤波、傅里叶变换等方法的讲述,重点讨论了其在图像处理、神经网络设计和特征提取等在人工智能技术中的应用。同时,课程内容中会引入一些实际的案例,例如,天琴计划中的激光测距原理、通信芯片中的卷积码设计等内容,引导学生利用学过的方法去解决现实中的问题。

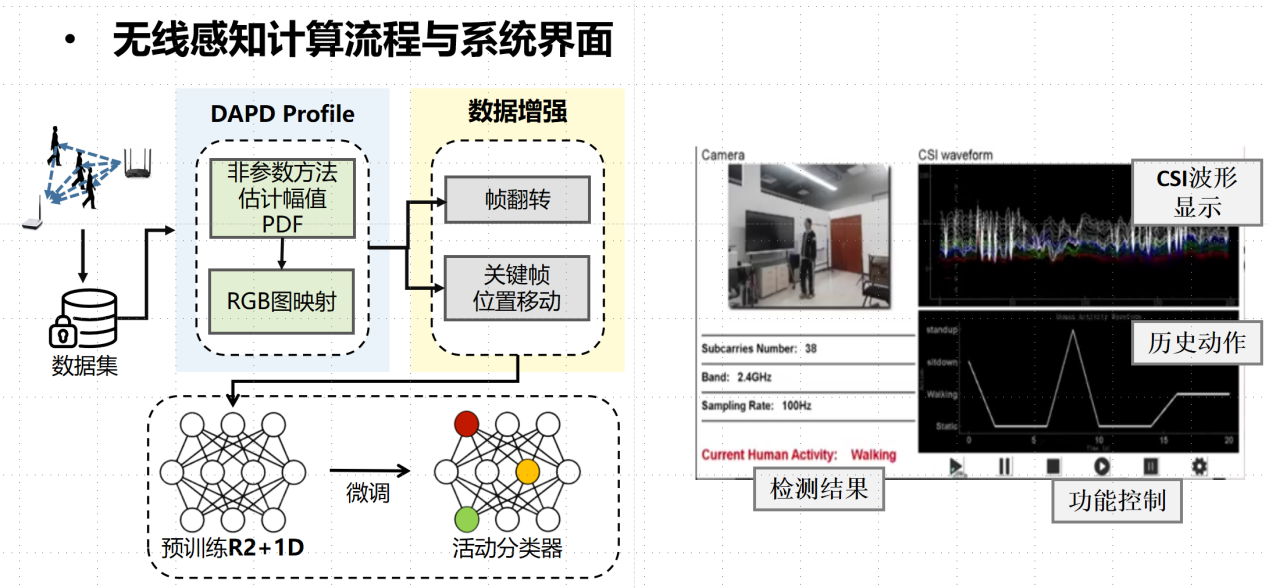

在学院本科生科研TTL计划和国家自然科学基金的支持下,多名本科生参与了研究课题“基于智能物联网的跌倒动作识别”,并与组内的硕士博士一起合作,发表了多篇论文。2024年,团队参加CCF的普适计算创新大赛,获得优胜奖。2025年,该课程设置了一个项目开发环节,吸引感兴趣的同学们一起开发基于本地大模型DeepSeek的信号处理系统,力求学生在动手开发的过程中体会到课程与AI的融合方法,未来能够支撑课程教学和相关科研。

3、多学科交叉激发学生兴趣

在课程教学中,引入多学科内容,不仅能够打开学生思路,同时让这门课变得更加活泼有趣。例如,在学过系统冲激响应之后,大家会去讨论中医的号脉背后的技术原理,电击刺激为什么是很多医学研究里使用的方法,其背后的机理;在学过滤波器之后,大家会从信号与系统的专业角度重新讨论回声这个普遍的物理现象,甚至可以延伸讨论到一个人的情绪管理问题。这些问题不一定有明确的答案,但是通过讨论,让同学们能多角度思考问题,帮助其拓展思路。

二、课程建设成效

1、教师教学水平与教育成果

通过该课程建设,课程负责人于2023年获得了第五届全国高校计算机优秀教师奖励计划资助,以及学院“最美教师”称号;2024年该课程获评校级线下一流课程。

2、学生学习成效显著

该门课程的优良率总体较高,授课内容获得学生好评。学生们的每一次肯定都是老师继续努力的动力,也敦促主讲老师不断提升自身水平,改进教学方法,拿出更好的教学成果回报学校、回馈社会。同时,主讲老师指导学生参加各类竞赛,取得了较好的成绩,促进了学生在理论学习和实践探索的深度融合。