我院本科生在中科院二区期刊发表论文,斩获香港中文大学直博录取

日前,中山大学微电子科学与技术学院陈庆明副教授团队成员、学院2021级本科生邹阳等撰写的论文“A Machine Learning-Assisted Self-powered and Wearable Optical Sensor Glove for Gesture Recognition”被中科院二区SCI期刊《Journal of Lightwave Technology》美国学术期刊发表。该论文的通讯作者为陈庆明副教授。《Journal of Lightwave Technology》是光学与光子学领域的权威期刊,专注于光波技术及其应用的前沿研究。它通过同行评议的高质量研究论文,快速传播光通信、光纤技术、光电子器件等关键领域的最新进展。其稿件接受标准包括研究的创新性、科学严谨性以及对行业的潜在影响,是推动光波技术发展的重要平台。

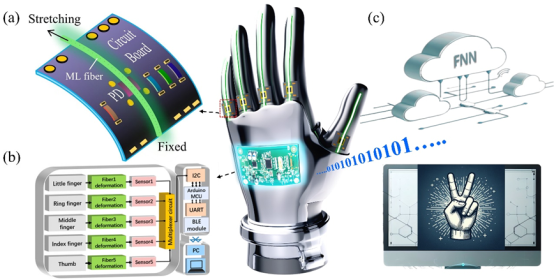

随着人工智能技术的快速发展,人机交互(HCI)已成为现代科技领域的重要研究方向。手势识别作为HCI的核心技术之一,在虚拟现实、智能家居、医疗康复等领域具有广泛应用前景。然而,传统的手势识别技术往往依赖摄像头或复杂的电子传感器,存在功耗高、佩戴不便、成本较高等问题。如何开发一种自供电、使携且高精度的手势识别设备,成为当前研究的关键挑战。这款手套是一种用于手势识别的智能穿戴设备。通过使用一种特殊的光纤,使手指弯曲或移动时,手套通过光纤发出的可见光信号,感知手指的运动。这种传感系统不需要外部光源或电驱动,因此更加环保和节能。为了使光纤的发光强度更强,手套中还引入了纳米颗粒来增强压电效应。这使得光纤的发光强度提升了7倍,从而实现了高性能的应变传感。手套将五根这样的光纤集成到一个柔性印刷电路中,并配备了一个无线通信单元,这样就可以准确识别六种手势和五种抓取动作,识别准确率分别达到了100%和95%。这项研究的创新点在于将力致发光材料与机器学习相结合,开发了一种高性能、低功耗的可穿戴手势识别系统。其优势包括:1.自供电设计:摆脱了对传统电源的依赖,适合长时间使用;2.高灵敏度与生物相容性:光学传感避免了电子传感器的复杂电路,佩戴更舒适;3.机器学习优化:通过算法训练显著提升了复杂动作的识别准确率。这项技术为人机交互和人工智能应用提供了新的可能性,未来有望在智能医疗、虚拟现实控制、机器人操作等领域发挥重要作用。这种便携式智能手套具有高度的灵活性和可穿戴性,适用于人机交互领域。它为自供能、便携式可穿戴传感系统的发展提供了新的思路和解决方案。此外,这项成果还被国际会议CLEO接收。

学生感想攻坚克难,柳暗花明在攻克重重难关、经历无数次的尝试与改进之后,终于迎来了令人振奋的科研成果。这一成就的取得离不开众多支持与帮助,我深感荣幸与感激。我衷心感谢陈庆明老师为我们指引了极具挑战性和前瞻性的研究方向。在研究过程中,陈老师经常会到实验室来了解我们的进展,我经常和陈老师在深夜仍探讨实验中的细节。在整个项目过程中,陈老师始终密切关注项目的进展,耐心倾听我们遇到的难题,并及时给予专业的指导和建议。我还要感谢每一位为项目付出心血的团队成员。无论是经验丰富的研究生学长,还是充满热情的本科低年级同学,大家在繁忙的学业和实验任务中,毅然抽出时间投身于项目。同学们的无私奉献、默契配合以及在各自领域的专业能力,是项目能够顺利推进并取得突破的关键。在面对重重困难时,大家齐心协力,发挥各自的智慧和创造力,攻克了一个又一个难题,最终实现了团队共同的目标。在2025年秋季的博士申请季中,我凭借中山大学的口碑、丰富的科研成果以及多次套磁的坚持,成功收获了香港中文大学PhD的offer。经过本科阶段努力获得的研究成果,我能够以本科生的身份获得竞争性极大的博士奖学金。申请的路上也是充满荆棘。申请的第一关是语言成绩,不同学校有着不同的标准,在备考语言成绩前就需要提前了解好。有了语言成绩后就开始套磁,开始根据自己的研究方向去对应的学院查看老师的个人网页,因为老师的个人网页往往会介绍团队的工作和是否有招生名额,这些信息至关重要。在套磁终获积极回复后,就开始准备面试。在面试前,我还用录制软件模拟面试了几遍,从而找出问题,提升自己的面试技能,最终获得了这份录取通知书。

TTL科研育人团队是微电子科学与技术学院将科研大团队建设和科研育人相结合,推动科教有机融合的重要举措。通过充分发挥学院科研资源,鼓励本科生“三早”即早进课题、早进实验室、早进科研团队,充分发挥本科生能动性,学院为本科生充分搭建科研实践平台,鼓励学生自主动手进行科研。