微电学术 | 徐政基副教授团队在APL Photonics上发表研究成果

近日,中山大学微电子科学与技术学院徐政基副教授团队在国际知名期刊APL Photonics在线发表了题为“Energy transfer of strong coupling of molecular vibrations regulated by dual bound states in the continuum”的研究论文。论文共同第一作者为2021级博士生张树斌和2024级硕士生范烨,通讯作者为徐政基副教授。

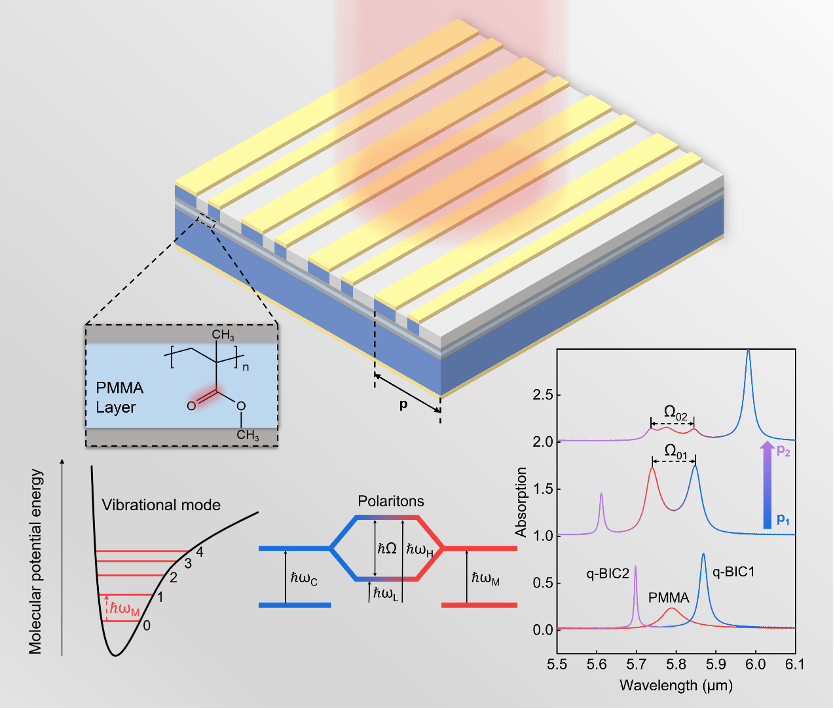

分子振动强耦合(VSC)指分子振动模式与光腔模式相互作用超各自衰减率,形成准粒子极化子,光谱呈模式分裂。通过分子跃迁与高 Q 因子、强光场限制的谐振腔(如回音壁腔、法布里 - 珀罗腔)耦合可实现 VSC,但传统谐振腔模式体积大、难以集成;等离激元纳米结构则因金属固有的欧姆损耗 Q 因子低,二者均有局限。

连续域束缚态(BIC)的能量位于连续辐射谱中,但不与连续谱发生耦合,Q 因子无限高,破缺对称性可以将其转化为高 Q 因子的准 BIC(q-BIC),已在光学传感器等领域验证实用价值。但当前 BIC 与强耦合研究存在局限:多聚焦单一 q-BIC 模式,系统自由度受限;双重强耦合研究多为三模式混合或并行独立耦合,缺乏通过参数连续调控实现序贯变化的多重独立耦合,难以实现动态调控能量转移。

本研究提出了一种基于双带准连续域束缚态(q-BIC)的新型光子平台,实现了振动强耦合(VSC)体系中能量转移的动态调控。不同于传统光学微腔的调谐局限性和等离激元体系的欧姆损耗限制,我们设计的双非对称介质光栅可在中红外波段同时激发两个高Q值q-BIC模式,并与PMMA分子的C=O伸缩振动达成强耦合,观测到显著拉比劈裂。通过建立模式分裂程度与光栅周期的关联,揭示了耦合系统经历两次强耦合的动态演变,阐明了不同失谐态下的能量转移效率和光谱特性。光栅结构从双周期向单周期过渡时,q-BIC模式转换为导模共振并伴随光场重构。通过调控PMMA厚度验证了集体强耦合对能量交换效率的提升作用。该工作突破了单q-BIC模式系统的自由度限制,为实现复杂能量转移路径和精确调控提供了新范式,在生物医学诊断、光学传感等领域具有巨大应用潜力。

APL Photonics 是由美国物理联合会(AIP)主办的国际光子学领域核心期刊,于 2016 年正式创刊,其办刊定位为聚焦光子学基础研究与应用转化的前沿成果。该刊重点覆盖光学物理、光电子器件、量子光子学、纳米光子学、生物光子学等方向,尤其鼓励发表能打破学科壁垒、推动光子技术在能源、信息、医疗等领域创新应用的突破性研究。

文章信息:

Shubin Zhang, Ye Fan, Meixue Zong, Zhengji Xu; Energy transfer of strong coupling of molecular vibrations regulated by dual bound states in the continuum. APL Photonics 1 September 2025; 10 (9): 096106.

文章链接:https://doi.org/10.1063/5.0275145

通讯作者简介:

徐政基,中山大学副教授、博士生导师、中山大学逸仙学者(新锐学者),微电子科学与技术学院院长助理。入选广东省重大人才工程青年项目。本科和博士均毕业于新加坡南洋理工大学电子与电气工程学院。曾担任新加坡科技研究局(ASTAR)微电子研究院(IME)研究员,主要研究领域为:微纳光电子器件设计与制造、人工智能微纳光子学、硅基光子学、平面光学、测量与传感器技术等。迄今发表SCI论文60余篇,包括Laser and Photonics Review、Photonics Research、 Nano Letters、 Nanophotonics、Nature Communications、Nanoscale、Small、Optics Letters、Optics Express、IEEE Transactions on Nanotechnology和IEEE Photonics Technology Letters等,H-index为20。是Nano-Micro Letters、Chip等期刊青年编委,并长期担任Nature Communications、ACS Photonics、 Advanced Optical Materials、 Optics Letters等期刊的审稿人。欢迎感兴趣的同学加入该科研团队开展研究!

联系邮箱:xuzhj27@mail.sysu.edu.cn。